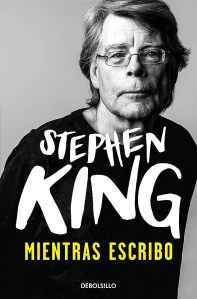

Sobre el autor

Stephen Edwin King (Portland, Maine, 1947) autor conocido por ser uno de los más famosos y acaudalados escritores contemporáneos. Su literatura se basa, principalmente, en ficción, ciencia ficción, suspenso, terror y misterio, aunque también tiene algunas obras sobre drama. Gran parte de su obra ha sido llevada al mundo cinematográfico, formando ya, parte de la cultura del cine como un referente imperdible, como «El resplandor» y «It».

Stephen se incursinó en la escritura desde muy pequeño, con tan solo seis años, y debido a ser enfermizo, perdió todo el año escolar y tuvo que quedarse en casa donde, gracias al aburrimiento, comenzó a copiar y transformar algunos cómics en pequeños cuentos propios. Su madre, muy impresionada, le dijo que escribiera los propios «Escribe tú, Steve» y así lo hizo. Esta actividad se volvió su pasión, plasmar en papel ideas propias y que, además, le pagaran por ello, fue alucianante. Su madre le compró su primer cuento en veinticinco centavos, más los demás ejemplares que hacía le compraran los demás familiares, se sintió más motivado que nunca. Siendo aún niños, su hermano Dave y él, comenzaron un diario local en el que daban las noticias del vecindario. Escribían, imprimían en el sótano de su casa y repartían ellos mismos. Después, escribir en los periódicos escolares se volvió parte de sus actividades extracurriculares.

Uno de los puntos más importantes de la biografía de Stephen es el lugar que ocupa su familia, en especial su esposa:

“ … Si ella, en algún momento, hubiera insinuado que escribir en el porche de nuestra casa de alquiler de Pond Street, o en el cuartito de lavar de la caravana de Klat Road (también de alquiler), era perder el tiempo, creo que me habría quedado sin ánimos. Tabby, sin embargo, no expresó ninguna duda. Su apoyo era constante, de lo poco bueno en que se podía confiar. Ahora, cada vez que veo una novela dedicada a la mujer (o marido) del autor, sonrío y pienso: Este sabe de qué va. Escribir es una labor solitaria y conviene tener a alguien que crea en ti.” (Pp82)

«Mientras escribo»

Este libro de ensayo trata sobre la escritura, si bien no es un manual de escritura creativa ni una serie de pasos específicos sobre cómo convertirte en escritor, sí hace un aporte tremendo a la comunidad escritora; primero, por su sinceridad y sus recomendaciones, segundo, porque todo lo que refiere es desde su experiencia personal y laboral.

En resumidas cuentas, Stephen King hace un libro sobre lo que él ha hecho para convertirse en el escritor que es actualmente, sin fórmulas mágicas, sin ser el hijo acomodado de buenos contactos editoriales y sin atajos ni trampas.

El libro se compone de tres prólogos, un currículum vitae (su autobiografía), una reflexión sobre el escribir, la caja de herramientas (la parte técnica para ponerte a escribir). La segunda parte del libro es la más larga, es el capítulo llamado Escribir, en él desglosa punto por punto las diferentes cosas que considera que se necesitan para ser escritor. Esta parte es fascinante, te lleva de la mano con ejemplos didácticos de sus propias obras, cómo fue que las escribió, cómo se le ocurrieron. La parte final del libro se compone de una anédocta de cuando estuvo al borde de la muerte y su regreso a toda costa a la escritura, el capítulo se llama Vivir. Además, vienen dos anexos llamados Coletillas, en los cuales comparte la revisión de un texto y una lista de libros que ha leído en los últimos años.

Algunos puntos sobre su obra

A mí parecer es un libro práctico, cómico y de buenas reflexiones y, además, de buenos consejos qué sí se pueden llevar a la práctica.

A continuación enumeraré algunos de los consejos que más me llamaron la atención:

- Lee mucho y escribe mucho. Sin lectura no hay escritura, al menos no una digna de ser leída, por cultura, por vocabulario, por aprender a escribir correctamente y por gusto. “ Si no tienes tiempo de leer es que tampoco tienes tiempo (ni herramientas) para escribir. Así de sencillo”.

- Establecer horarios para escribir, hacerte de un tiempo exclusivo para ello. Como un trabajo cualquiera con hora de entrada y de salida, predisponiendo a la mente a trabajar creativamente y no depender de que llegue la inspiración, sino que la musa (muso en el caso de Stephen) te encuentre trabajando.

- Tener un espacio propio para escribir y cerrar la puerta: “ La puerta cerrada es una forma de decirle al mundo y a ti mismo que vas en serio.”pp 171

- Hacerte de un agente, no puedes maniobrarlo todo, tú debes ponerte a escribir nada más.

- La historia es lo más importante. Sin historia no hay nada, no importa la ambientación, ni los personajes, ni las buenas metáforas, ni la extensión de la obra, lo que importa siempre es respetar la historia y dejarte llevar por ella.

- Encuentra a tu Lector ideal, esa persona en quien piensas mientras escribes, es decir, el lector que se reirá de tus chistes o se asustará en las escenas de miedo. En el caso de Stephen es su esposa, su mayor crítica y su más grande soporte.

- Las revisiones son importantísimas, antes de sacar el libro al mundo, se deja reposar el primer borrador algunas semanas, después se vuelve a él con ojos más objetivos, se revisa y se poda, todo lo que no sea historia se va.

En conclusión

Me sorprendió. No había leído antes a este autor y me gustó su sinceridad y su vulnerabilidad con la que se muestra a su público. Hace resaltar sus años de docencia, ya que el libro es muy didáctico, te va llevando de la mano paso por paso, con ejemplos claros y anecdóticos de sus obras, incluso, al final, pone un ejemplo de texto original y su revisión, con tachaduras y correcciones y la explicación de porqué quitó y modificó el texto. Esto se agradece, no hay fórmulas pero el estilo de King promete.

Bibliografía:

King, S. (2023). Mientras escribo. Penguin Random House Grupo Editorial, México. 2000