¿Por quién doblan las campanas? Reseña

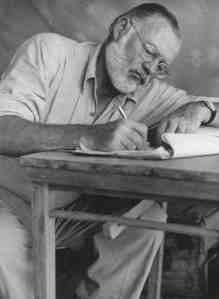

Por quién doblan las campanas (1940) es una de las novelas más conocidas y aclamadas de Ernest Hemingway (1899-1961). Esta obra relata la historia de un dinamitero norteamericano de nombre Robert Jordan, que tiene por misión derribar un puente en la sierra de Guadarrama, España, en donde se encuentran algunos guerrilleros luchando por la República en contra de los fascistas en plena guerra civil española (1936).

Jordan es el personaje principal de la novela, aunque está narrada en tercera persona por un narrador omnisciente, son los pensamientos y reflexiones de este hombre los que nos acompañan a lo largo de la novela y es la forma en que conocemos a los demás personajes.

Los personajes secundarios más importantes son: Pilar, María, Pablo y Anselmo. Otros personajes con menos presencia son: Agustín, Andrés, Eladio, Fernando, El Sordo y su banda, así como los oficiales mayores que apenas hacen aparición en la novela.

Los personajes: roles y funciones

Anselmo funge un rol muy importante en la novela, ya que es el enlace entre Jordan y la banda de Pablo; es un hombre que se destaca por ser de fiar, sabe seguir órdenes, es leal a la causa y a su gente, no le gusta asesinar hombres, aunque sí cazar animales. Su muerte fue una de las más lamentables.

Pablo es un hombre desconfiado, neurótico, alcohólico pero muy inteligente, es un buen estratega y sus conocidos le reconocen sus logros anteriores, aunque en el momento de la historia se encuentra en medio de una crisis y es catalogado como cobarde. Por su parte, su esposa, Pilar, es una mujer de fuertes convicciones, habla demás, las más de las veces cuando nadie se lo solicita, se expresa como si ella tuviera la razón y el conocimiento de todo; es buena cocinera y tiene buenas intenciones, pero su carácter agresivo genera cierto rechazo hacia ella; sin embargo, es Pilar quien dirige realmente la banda de Pablo, sus hombres harán lo que ella diga porque han desconocido a su líder desde que cayó en crisis.

María es el elemento más vulnerable de la historia: es una mujer joven, huérfana, fue humillada y sometida cuando los fascistas llegaron a su pueblo y se apoderaron de él, fue rapada y marcada por ellos. Ser rapada es una característica del personaje, incluso la llaman la rapadita, es dócil ante todos, en especial frente a Pilar quien la ha adoptado como a una hija. Fue la banda de Pablo quienes la salvaron en el ataque al tren, meses antes de la llegada de Jordan, probablemente hubiese muerto de no ser por ellos. Pilar le enseña lo que sabe y fue ella quien prácticamente se la ofreció al norteamericano. María remueve los sentimientos de Jordan y lo hace vivir los mejores días de su vida, se enamoran en medio de la guerra, como una forma de salvarse mutuamente y viven intensamente su amor a pesar del contexto bélico. María representa la esperanza en Jordan, a partir de que se enamora de ella comienza a hacer planes para el futuro, aun cuando sabe que probablemente ese futuro no exista después de volar el puente.

La historia gira alrededor de Jordan, si bien el tema de fondo es el movimiento armado, la narrativa de Hemingway pone el énfasis en las historias personales de los personajes. Jordan es un profesor de español en la Universidad de Montana, pero desde hace un año forma parte de la fuerza armada que defiende a la república en España de los fascistas y su dictadura. Su labor es hacer lo que se le pide, en este caso fue derribar un puente, y si tiene que morir por la causa lo hará, a él no debería importarle nada más ni hacerse preguntas sobre lo que está haciendo y si es que en eso aportará algo a la guerra o si hará la diferencia, simplemente debe cumplir órdenes, para lo cual es muy bueno. La misión requiere aliarse con las bandas guerrilleras de las montañas para cumplir su objetivo. Estas bandas, la de El sordo y la de Pablo, hacen referencia constantemente al anterior dinamitero: Khaskin, el cual voló un tren meses atrás, donde conocieron a María.

El carácter del protagonista se destaca por ser muy pensativo y organizado, sabe lo que tiene que hacer y busca cumplirlo a toda costa. Es un hombre controlado, trata de cuidar sus palabras, de no hablar de más y de hacer lo que se debe hacer. Es por esto que la llegada de María a su vida lo cambia, ahora piensa en ella más que en su deber militar, se da cuenta de su distracción, pero lo que María le ofrece es un futuro y la guerra es justo lo que no le ofrece.

Simbolismos y temas

Esta novela aborda varios temas, no sólo la guerra y la lucha por ideales, sino también la normalización de la violencia y el asesinato (el capítulo X es brutal), la burocracia militar, la locura que genera la guerra, el anhelo de libertad y la necesidad de esperanza.

Puedo identificar algunos elementos simbólicos, como la cueva que la banda de Pablo usa de guarida. No es sólo un refugio donde pasar la noche y alimentarse, la entrada y salida de la cueva es constantemente nombrada, la luz y la oscuridad; es significativo que Jordan duerma afuera a pesar del frío, incluso en algún momento la cueva es nombrada como manicomio. Me evoca a la caverna de Platón.

Por otro lado, el puente es visto como la tarea principal, si bien la banda de Pablo no está de acuerdo en un inicio, terminan por convencerse de que es su mejor opción para lograr su objetivo. La demolición del puente es su boleto de libertad, si bien no se obtiene la victoria ni le pone fin a la guerra, si los obliga a irse de las montañas y emigrar a otro sitio donde puedan vivir mejor (Gredos o Madrid).

Un elemento más que llamó mi atención fueron los cuatro jinetes que aparecieron casi al final de la novela, con los cuales se anuncia que los fascistas están ganando territorio y los guerrilleros corren peligro. Los jinetes me hicieron alusión a los cuatro jinetes del apocalipsis, es decir, que el fin está cerca.

Y ya que se hizo la alusión bíblica, considero que la banda de Pablo se asemeja a los apóstoles de Jesucristo. La llegada de Jordan puede verse como la llegada del mesías que, si bien en un inicio no fue recibido como tal sino como un hostil, prontamente se ganó su confianza y terminó por asumir el mando del grupo. María es como María Magdalena, no es prostituta, pero está marcada por el abuso de otros hombres y es algo que la persigue, aunque Jordan logra ver más allá de eso y se enamora de ella, así como Jesús reivindicó a María Magdalena. Pilar hace honor a su nombre, ya que es el pilar del grupo de guerrilleros, sin ella se hubieran desintegrado tras la crisis de su marido; Pilar hace referencia a Pedro (piedra), el apóstol que edificó la Iglesia de Cristo. Por su parte, la inestabilidad de Pablo y su intento de traición al robar parte de los fusiles, lo asemeja a Judas Iscariote, pero al final su regreso y su reivindicación es tomado por Jordan como un milagro, el milagro que había estado esperando como indicio de que todo saldrá bien. Al final, Jordan se convierte en héroe al sacrificarse por los otros, no hace siquiera el intento por querer huir, sino que se ha resignado en que lo mejor es morir ahí, su misión había sido cumplida y sólo retrasaría a su grupo si se iba con ellos, renuncia a su amor con María y le asegura que siempre vivirá en ella. El sacrificio lo hace un héroe mesiánico.

Hemingway y la Guerra

Además de estos simbolismos, considero que el protagonista retrata rasgos del autor, como la nacionalidad, su incursión en la guerra civil española y el suicidio de su padre. Muestra, además, la ideología del autor puesto en Jordan a través de los monólogos interiores que permean la novela. En estos, el protagonista se cuestiona sobre las razones ideológicas personales, aunque no toma partido por alguna postura en particular, salvo su apoyo a la república considerando que en el conflicto bélico se jugaban más que los fascistas contra los republicanos, sino la mano comunista rusa, incluso se mencionan la intrusión de otros países.

Hemingway vivió en carne propia los horrores de la guerra, no sólo la española sino la primera y segunda guerra mundial, entre otras en que fue corresponsal para los diarios en que trabajó. Su primer acercamiento a la literatura fue a través del periodismo en donde aprendió la técnica de ser breve, conciso y puntal, pero en realidad fue en los años veinte, en París, al codearse con las personalidades artísticas de las vanguardias, que su carrera como escritor comenzó realmente.

La relación con España no fue únicamente por su labor como corresponsal de guerra y su incondicional postura republicana frente a la dictadura, sino también porque se enamoró de su cultura, en especial por las corridas de toros. Sin embargo, el papel que los intelectuales de la época tenían en la guerra era primordial como propaganda de las posturas políticas internas hacia el resto del mundo. Hemingway se involucró en el conflicto español no sólo como corresponsal sino también con apoyo económico que logró recaudar para los combatientes republicanos y la asistencia de ambulancias, incluso ayudó a entrenar a las tropas españolas en el manejo de fusiles.

Por quién doblan las campanas retrata no sólo lo ya mencionado sobre las vidas trastocadas de las personas directamente involucradas, la mayoría gente de pueblo a quienes la guerra los atravesó, sino también hace una crítica a las carencias y fallas en la organización del ejército republicano, en especial al abastecimiento de recursos necesarios.

Referencias bibliográficas

- Hemingway, E. (1940). Por quién doblan las campanas. Editorial Época, México: 2010.

- Mortera, Teresa. Ernest Hemingway: su obra y su tiempo. Revisado el 15/10/2019, en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2282439

- Roldán Torreño, M. A. Ernest Hemingway: su visión sobre la guerra civil española. Ab Initio, Núm. 9. Universidad de Málaga. 2014. Revisado el 15/10/2019, en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4699562